앨범 정보

-

- 탕유관동록(宕遊關東錄)

- 김산돌

- 앨범 평점 5/ 1명

- 발매일 : 2024.11.26

- 발매사 : 미러볼뮤직

- 기획사 : 제임스레코드

김산돌 [탕유관동록(宕遊關東錄)]

― 라이너 노트

유랑의 기억, 선율, 질문

김산돌의 앞선 데뷔 EP [춘천의 밤]이 발매하고 하루 뒤, 그의 두 번째 EP가 곧장 발매한다는 소식을 들었다. [춘천의 밤] 전부터 준비했던 음반이라 했다. 하고 싶은 얘기 혹은 전하고 싶은 노래가 뭐길래 연이어 작업을 내놓을 만큼 쌓여 있었을까? 이번 EP [탕유관동록(宕遊關東錄)]은 전작과 비슷하기도, 전혀 다르기도 하다. 김산돌이 서울에서 춘천으로 연고를 옮긴 채 이곳저곳 들여다본 풍경을 음악으로 뒤바꾸었다는 점은 같다. [춘천의 밤]이 제목 그대로 춘천의 장소와 풍경을 조명했다면, [탕유관동록]은 역사와 사람에 관한 이야기를 바탕으로 조금 더 넓은 지역을 아우른다는 점이 다르다. 조선 초기 마땅한 질서가 무너졌던 당대 현실을 벗어나 관동을 유랑했던 문인 김시습의 심정을 그는 오늘에 대입했다. 이 여정을 목소리와 기타 위주로 기록한 음악은 과거와 현재, 사라지는 것과 남은 것의 경계를 허문다.

춘천, 철원, 강릉, 태백. [탕유관동록]이 거쳐 간 네 곳은 사연과 기억이 진하게 눌어붙어 있다. 어떤 것은 오롯이 화자의 것이기도, 다른 것은 타자의 것이 뒤섞이기도 한 이 서사에는 오래되고 거창한 삶과 죽음이, 얼마 지나지 않은 소소한 웃음과 눈물이 함께 숨 쉬고 있다. ‘물레길’의 잔잔하고 예쁜 풍경에는 가족의 단란한 기억에 관한 그리움이 녹아 있고, ‘매월당’에는 수백 년 전 김시습의 고독이 지금에 맞닿아 생생한 감정을 낳는다. ‘소이산’과 ‘장성별곡’에 담은 전쟁의 상흔과 광부의 고단한 삶은 아픔 너머 시간의 무게와 인간의 강인함을 상기하게 한다. 화자는 유랑에서 발견한 이야기를 있는 대로 모사하기보다 그 속에 자신을 깊이 담근다. 김시습이 관직과 부귀영화를 포기하고 오히려 유랑에서 생의 본질과 자신의 솔직한 마음에 다가선 것처럼, 그도 자신이 마주친 풍경 속 복잡한 스펙트럼을 지닌 삶의 본질의 아름다움을 노래한다.

[탕유관동록]은 동시대 적잖은 한국의 포크 음악이 잔잔하고 따뜻한 어쿠스틱 발라드로 받아들여지거나 평범한 일상을 솔직하고 구체적으로 들추는 것만을 미덕으로 여기는 경향을 비껴간다. 풍경과 이야기의 부드럽고 아름다운 조화만이 아니라 그것이 어떻게 번지고 확장하는지 초점을 맞춤으로써 모던 포크와 현대 포크 음악의 가치를 동시에 환기한다. 김산돌의 전작에 부분적으로 있던 리드미컬한 구간이나 몽환적인 사운드스케이프는 되도록 절제되어 있다. 이따금 베이스와 드럼, 피아노가 간간이 등장하지만, 무대의 주인공은 어쿠스틱 기타의 아르페지오와 노래, 이에 더해 화음마저 김산돌 스스로 쌓은 목소리다. 그래서일까? 반주는 마치 풍경이 흥얼대는 노랫소리 같고, 노래는 조곤조곤 기억과 감정을 더듬는 말소리로 들린다. 첫 곡 ‘물레길’과 마지막 곡 ‘광부이야기’에 실제 내레이션 및 인터뷰 녹취록의 보이스 샘플이 흘러나올 때, 투명하고 선명했던 이야기의 해상도는 이내 세상 밖으로 튀어나올 법한 입체적 면모를 더한다.

“불편하고 어렵긴 해도 파란 하늘이 탁 보이면 마음속으로는 '아 오늘도 살아남았구나.' 하는 그런 안도감(이 들었어). 어느 시인이 그런 구절을 만들었지. 너희들 석탄 함부로 차지 마라. 연탄 함부로 차지 마라. 뭐 연탄처럼 온몸을 불살라 봤냐. 나는 그 말이 와닿더라고. (모르는 사람들도 있지만) 그 참 연탄의 기여도가 참 높았어.”(‘광부이야기’ 중에서)

유랑은 그저 물리적인 이동이 아닌 내면의 방랑을 뜻한다. 걸음과 시선이 제각기 다른 곳, 방향에 있어도, 우리 생각이 늘 어딘가로 향해 있다는 점은 같다. [탕유관동록]이 거쳐 간 평소와 조금 다른 장소들, 아니 그곳이 담고 있는 이야기에 덩달아 마음이 잠시 머문다. 나는 종종 질문으로 이야기 마치길 좋아한다. 세상에 대한 이치와 그것을 대하는 인품을 갖춘 이 시대 선비들의 생각과 마음은 무엇을 바라보고, 어디에 머무를까?

― 정병욱 (대중음악평론가)

[탕유관동록(宕遊關東錄)]

[탕유관동록(宕遊關東錄)]은 생육신 중 한 사람인 김시습의 한시집 이름이다. 김시습은 어렸을 적부터 신동이었다. 다섯 살에 세종 앞에서 한시를 짓고 세종대왕이 그 시에 감탄하여 앞으로는 김시습을 감히 이름으로 부르지 말고 ‘오세동자’로 칭할 것을 명했다는 이야기가 있을 정도니, 그의 총명함은 일찍이 비범한 수준이었을 것이다. 그는 촉망받는 인재였고 한양 안에서의 삶이 보장된 상황이었다.

그러나 수양대군이 단종을 폐위시켰다는 소식을 듣고 김시습은 분개하며 공부하던 책을 모두 불살라버린 후 ‘설잠’이라는 법명을 가지고 평생 동안 승려로서 전국을 유랑한다. 그러한 유랑을 김시습은 ‘탕유(宕遊)’라고 칭했는데, 그 뜻은 ‘호탕한 유랑’이다. 세상의 질서가 무너진 와중에 김시습은 관직에 목을 매느니 호쾌하게 유랑하는 일이 더 가치 있다고 여긴 셈이다. 그러한 탕유는 관동의 자연을 만나 [탕유관동록]이란 시집으로 남게 되었다.

하지만 호탕하다고 하여 그 내용이 마냥 유쾌하거나 호방한 것만은 아니다. 한시집 일부를 보면 김시습은 여전히 한양을 그리워하기도 하고 숱한 기대를 한 몸에 받았던 자신이 떠돌이 신세가 된 것을 비관하기도 한다. 동명의 한시집 이름으로 앨범명을 정한 것은 김시습의 삶을 예찬하기 위해서가 아니라 그의 심정에 공감하며 관동지역을 유랑하기로 정했기 때문이다.

서울에서 춘천으로 연고를 옮긴 화자는 이전의 삶을 정리하며 춘천, 철원, 강릉, 태백 등을 유랑한다. 그 와중에 춘천에서 가장 큰 위로를 받았다고 고백하는 김시습의 한시를 발견하기도, 같은 지역의 물레길에서 아버지가 살아 계셨을 적, 세 가족이 나들이를 떠났을 때의 그 시린 감정을 마주하기도 한다. 또한 민족의 설움과 이념의 헛됨을 철원 소이산 정상에서 발견하기도 하고, 또 강릉 경포대에서는 다섯 개의 달이 뜬다고 노래했던 옛 선비들의 시적인 감수성에 녹아들기도, 높아지는 파고와 지반 침식으로 인해 사라지는 동해의 해변가, 모래사장, 모래언덕을 관망하기도 한다. 마지막으로, 태백에서는 광부들의 사라져가는 기억들을 마주하며 최대한 망각의 시한을 늦추기 위해, 그들의 삶을 노래로 남기기 위해 애쓴다. 할 줄 아는 것이라고는 이제 노래밖에 없는 사람으로서 말이다.

1. 물레길

춘천 중도에 물레길이라는 곳이 있다. 햇빛에 의암호의 물빛이 부서지는 듯한 착각을 주며, 그 위로 유유히 조각배들이 떠다닌다. 유독 가족 단위의 나들이객이 많은데, 어린아이 웃음소리, 페달을 밟는 소녀들, 강아지의 발광하는 소리들이 이제는 온전해질 수 없는 우리 가족을 떠올리게 하여 한 켠에 시린 마음을 들게 한다. 단란했던 가족의 옛 모습을 그리며 여전히 자주 방문하는 곳이다.

2. 매월당

‘매월당(梅月堂)’은 김시습의 호이다. 매화와 달이 머무르는 집이란 뜻이다. 생육신인 그의 절개와 맞닿은 호라고 생각한다. <매월당>이란 곡은 김시습의 인간적인 면모가 드러나는 한시인 <登昭陽亭(소양정에 올라)>를 읽고 영감을 얻어 쓴 곡이다. 소양정은 춘천에 있는 오래된 정자인데 그곳에서 김시습이 큰 위로를 받았다고 한다. <소양정에 올라>라는 한시의 일부는 이렇다.

구불구불 정자 아래 흐르는 물 / 逶迤亭下水

아스라이 서울로 향해 가네 / 遙向鳳城東

밤낮 돌아가고픈 마음 절실하고 / 日夜歸心切

천지에 가는 길 통해 있지만 / 乾坤去路通

승냥이 이리 떼 대낮에 길을 막고 / 豺狼當白晝

닭과 개 소리 맑은 하늘에 소란한데 / 鷄犬鬧晴空

땅거미 질 무렵 난간 기대 바라보며 / 薄暮倚欄望

가슴을 열고 북풍을 맞이하노라 / 開襟當北風

* 한시해설: 권혁진 박사(강원한문고전연구소)

3. 소이산

소이산은 철원에 있는 나즈막한 산이다. 그리 높지는 않지만 소이산 정상에 오르면 철원평야가 한 눈에 보인다. 더불어 헤아릴 수도 없이 많은 포탄을 맞아 지형이 달라진 백마고지와 공산당의 버려진 노동당사가 시선을 끈다. 소이산에는 여전히 수많은 지뢰가 매설되어 있어 지뢰꽃길이라는 산책로가 따로 있다. 하여, 왠지 모르게 우리가 누리고 있는 평화가 항구적인 것이 아니라 소강상태와 같은 어떤 것처럼 느껴진다.

소이산에 올라 적막한 풍경을 보고 있노라면 전쟁과 이념이 얼마나 무상한 일인지를 되돌아보게 된다. 폭죽소리가 그치니 철원평야에서 추수하는 사람들이 보인다. 가끔씩 폭죽소리가 들리긴 하지만.

4. 경포대

옛 선비들은 관동팔경 중 으뜸이 경포대라고 했다. 그리고 그곳에서는 다섯 개의 달이 뜬다고 노래했다. 하늘 위의 달, 바다에 비친 달, 호수에 비친 달, 술 잔 속의 달, 그리고 님의 눈동자에 어린 달. 이성과 합리성에 몰두하며 시적 세계를 잃어가는 현대인들에게 달은 하나일 수밖에 없지만, 그 옛날 우리 선조들은 달이 다섯 개가 될 수 있다고 넉넉한 마음으로 이야기했더랬다. 더 넉넉한 시인의 마음을 지녀야겠다고 다짐하며 쓴 곡이다.

5. 사구

어린 시절 가족들과 양양 해변가의 캠핑장에서 텐트를 치고 여름을 보냈던 즐거운 기억이 있다. 하지만 20년도 초반 즈음 동해의 모래사장들이 파도에 쓸려 유실되고 있다는 뉴스를 접했고, 24년도 현재 강릉 안인사구 같은 경우에는 사구(모래언덕)의 형체를 알아볼 수 없을 정도로 이미 많은 모래가 쓸려 갔다는 소식이 들려온다. 공교롭게도 모래 생태계가 망가지기 시작한 시점이 근처 화력발전소의 건설 시점과 맞물려 있다고 한다. 모래 언덕이 사라지면 그 뒤쪽 소나무 숲 등 여러 생태계가 연쇄적으로 무너질 수 있기에 사구의 상실은 생태적으로 중차대한 문제이다.

화자의 추억과 장차 아이들의 추억이 될 수 있는 순간들이 언제든 쓸려갈 수 있는 이 시점에, 해변가에서 물장구치며 노는 아이들의 즐거운 음성들을 남겨야겠다는 생각이 들었다. 아이들이 달궈진 모래 사장 위에서 뛰어 노는, 여름 짠내에 설레는 가슴 주체 못해 바다로 첨벙 뛰어드는 그 소리들이 영영 사라질지도 모른다는 공포감에서 비롯된 행동이었다.

8월의 어느 무더운 여름날, 양양 낙산해변에서 추억을 쌓고 있던 아이들의 목소리를 휴대전화에 녹음하여 곡에 남겼다. 그럼에도 야속하게 파도는 점차 높아질 것이다.

6. 장성별곡

2024년 6월, 국내 최대 탄광인 장성광업소가 폐광했다. 한 광부의 이야기에 따르자면 옛날 장성 사람들은 정주의식이 없는 사람들이었다. 그 어려운 시절, 쌀밥을 먹으려고 전국 각지에서 몰려든 이들이 안전교육도 없이 일본어로 점철된 탄광용어를 갱도에서 울부짖으며 막장, 광산의 끝을 캐고 폭파시키는 장면이 오늘날 광부들의 가슴 저미는 회상일 것이다.

한 달에 최소 몇 명씩은 탄광사고로 장례를 치르는 마을, ‘동발나무'(갱도 천정을 받치는 갱목)가 부러져 ‘붕락’(갱도 천정이 무너지는 사고)이 일어났다는 소식을 듣고 발을 동동 구르는 아낙들, 그럼에도 천금 같은 자식들 생각하며 ‘병방’(밤 12시부터 아침 8시까지 일하는 교대근무조 이름)으로 다시 입갱하는 아버지들. 이런 모습들이 바로 태백에서 살아가는 광부들과 그 가족들의 삶이었다.

1978년부터 40여년 동안 광부들의 보금자리가 되어주었던 ‘화광아파트’가 최근 ‘탄탄마을’이라는 신축 아파트로 재건축되었다. 이 과정에서 몇몇 광부들이 화광아파트의 철거 전 아파트 장례식을 기획하여 진행했는데, 자신들의 삶의 터전을 기억하고자 몸부림치는 모습을 보고 깊은 감명을 받았다. 상여소리와 함께 아파트 모형의 상여가 장성 시내를 도는 장면.

곡은 광부인 어느 한 가장이 탄광사고를 당하고 태백의 주목나무로 다시 태어나는 순간을 그린다. 태백의 자녀들은 아버지 광부들을 살아 천 년, 죽어 천 년 눈꽃 피우는 주목나무처럼 기억할 것이다. 아파트의 기억마저도 잘 간직하고 싶어 정성스럽게 장례를 치르는 장성 사람들의 그 고운 성정을 바라보며 장성의 탄광 역사를 장례 치르는 마음으로 쓴 곡이다. “어허이 여허 넘차 어허”라는 상여소리는 슬픔의 장송곡이 아니라 옛 장성을 추모하고 새 장성을 들이는 애도의 행진곡이 된다.

7. 광부이야기

태백에 들러 광부와 이야기를 꼭 나누고 싶었다. 현지 청년 공동체(탄탄마을협동조합)에 읍소를 드렸고 30여년 탄광에서 근무하고 은퇴하신 홍영식 광부님과 인터뷰를 할 수 있었다. 원래는 6곡만 쓸 계획이었지만 광부들의 목소리를 음원으로라도 남겨야겠다는 생각이 들어 3시간의 녹취록을 갈무리해 하나의 소품 같은 곡을 만들었다. 연탄재 함부로 발로 차지 말라는 광부의 말에 고개가 숙어졌다. 가난한 사람들의 겨울을 누군가는 검은 가래를 뱉으며 지켜내고 있었던 것이다.

― 김산돌

[Credit]

Produced by 김산돌, 황재원 @jamesrecord

All Songs and Words by 김산돌

Arranged by 김산돌

All Instruments by 김산돌

Recorded by 박주현 @Vault Studio (All tracks Vocal, Chorus, A. Guitar, Bass, Drums, Piano), 김산돌 (track 7 Voices)

Mixed by 김산돌

Mastered by 강승희 @Sonic Korea Seoul Forest

1. 물레길

Vocal, Chorus, A.Guitar 김산돌

2. 매월당

Vocal, A.Guitar 김산돌

3. 소이산

Vocal, Chorus, A.Guitar 김산돌

4. 경포대

Vocal, Chorus, A.Guitar 김산돌

5. 사구

Vocal, Chorus, A.Guitar, Bass, Drums 김산돌

6. 장성별곡

Vocal, Chorus, A.Guitar, Piano 김산돌

7. 광부이야기

Voice1 홍영식 광부

Voice2 김신애 (탄탄마을)

Piano 김산돌

-

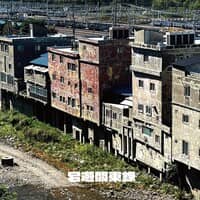

Photograph (태백 까치발건물) 김산돌

Design 허순양

Special thanks to 남궁윤

* 이 음반은 강원특별자치도, 강원문화재단의 후원으로 제작되었습니다.

앨범 전체 앱에서 듣기

― 라이너 노트

유랑의 기억, 선율, 질문

김산돌의 앞선 데뷔 EP [춘천의 밤]이 발매하고 하루 뒤, 그의 두 번째 EP가 곧장 발매한다는 소식을 들었다. [춘천의 밤] 전부터 준비했던 음반이라 했다. 하고 싶은 얘기 혹은 전하고 싶은 노래가 뭐길래 연이어 작업을 내놓을 만큼 쌓여 있었을까? 이번 EP [탕유관동록(宕遊關東錄)]은 전작과 비슷하기도, 전혀 다르기도 하다. 김산돌이 서울에서 춘천으로 연고를 옮긴 채 이곳저곳 들여다본 풍경을 음악으로 뒤바꾸었다는 점은 같다. [춘천의 밤]이 제목 그대로 춘천의 장소와 풍경을 조명했다면, [탕유관동록]은 역사와 사람에 관한 이야기를 바탕으로 조금 더 넓은 지역을 아우른다는 점이 다르다. 조선 초기 마땅한 질서가 무너졌던 당대 현실을 벗어나 관동을 유랑했던 문인 김시습의 심정을 그는 오늘에 대입했다. 이 여정을 목소리와 기타 위주로 기록한 음악은 과거와 현재, 사라지는 것과 남은 것의 경계를 허문다.

춘천, 철원, 강릉, 태백. [탕유관동록]이 거쳐 간 네 곳은 사연과 기억이 진하게 눌어붙어 있다. 어떤 것은 오롯이 화자의 것이기도, 다른 것은 타자의 것이 뒤섞이기도 한 이 서사에는 오래되고 거창한 삶과 죽음이, 얼마 지나지 않은 소소한 웃음과 눈물이 함께 숨 쉬고 있다. ‘물레길’의 잔잔하고 예쁜 풍경에는 가족의 단란한 기억에 관한 그리움이 녹아 있고, ‘매월당’에는 수백 년 전 김시습의 고독이 지금에 맞닿아 생생한 감정을 낳는다. ‘소이산’과 ‘장성별곡’에 담은 전쟁의 상흔과 광부의 고단한 삶은 아픔 너머 시간의 무게와 인간의 강인함을 상기하게 한다. 화자는 유랑에서 발견한 이야기를 있는 대로 모사하기보다 그 속에 자신을 깊이 담근다. 김시습이 관직과 부귀영화를 포기하고 오히려 유랑에서 생의 본질과 자신의 솔직한 마음에 다가선 것처럼, 그도 자신이 마주친 풍경 속 복잡한 스펙트럼을 지닌 삶의 본질의 아름다움을 노래한다.

[탕유관동록]은 동시대 적잖은 한국의 포크 음악이 잔잔하고 따뜻한 어쿠스틱 발라드로 받아들여지거나 평범한 일상을 솔직하고 구체적으로 들추는 것만을 미덕으로 여기는 경향을 비껴간다. 풍경과 이야기의 부드럽고 아름다운 조화만이 아니라 그것이 어떻게 번지고 확장하는지 초점을 맞춤으로써 모던 포크와 현대 포크 음악의 가치를 동시에 환기한다. 김산돌의 전작에 부분적으로 있던 리드미컬한 구간이나 몽환적인 사운드스케이프는 되도록 절제되어 있다. 이따금 베이스와 드럼, 피아노가 간간이 등장하지만, 무대의 주인공은 어쿠스틱 기타의 아르페지오와 노래, 이에 더해 화음마저 김산돌 스스로 쌓은 목소리다. 그래서일까? 반주는 마치 풍경이 흥얼대는 노랫소리 같고, 노래는 조곤조곤 기억과 감정을 더듬는 말소리로 들린다. 첫 곡 ‘물레길’과 마지막 곡 ‘광부이야기’에 실제 내레이션 및 인터뷰 녹취록의 보이스 샘플이 흘러나올 때, 투명하고 선명했던 이야기의 해상도는 이내 세상 밖으로 튀어나올 법한 입체적 면모를 더한다.

“불편하고 어렵긴 해도 파란 하늘이 탁 보이면 마음속으로는 '아 오늘도 살아남았구나.' 하는 그런 안도감(이 들었어). 어느 시인이 그런 구절을 만들었지. 너희들 석탄 함부로 차지 마라. 연탄 함부로 차지 마라. 뭐 연탄처럼 온몸을 불살라 봤냐. 나는 그 말이 와닿더라고. (모르는 사람들도 있지만) 그 참 연탄의 기여도가 참 높았어.”(‘광부이야기’ 중에서)

유랑은 그저 물리적인 이동이 아닌 내면의 방랑을 뜻한다. 걸음과 시선이 제각기 다른 곳, 방향에 있어도, 우리 생각이 늘 어딘가로 향해 있다는 점은 같다. [탕유관동록]이 거쳐 간 평소와 조금 다른 장소들, 아니 그곳이 담고 있는 이야기에 덩달아 마음이 잠시 머문다. 나는 종종 질문으로 이야기 마치길 좋아한다. 세상에 대한 이치와 그것을 대하는 인품을 갖춘 이 시대 선비들의 생각과 마음은 무엇을 바라보고, 어디에 머무를까?

― 정병욱 (대중음악평론가)

[탕유관동록(宕遊關東錄)]

[탕유관동록(宕遊關東錄)]은 생육신 중 한 사람인 김시습의 한시집 이름이다. 김시습은 어렸을 적부터 신동이었다. 다섯 살에 세종 앞에서 한시를 짓고 세종대왕이 그 시에 감탄하여 앞으로는 김시습을 감히 이름으로 부르지 말고 ‘오세동자’로 칭할 것을 명했다는 이야기가 있을 정도니, 그의 총명함은 일찍이 비범한 수준이었을 것이다. 그는 촉망받는 인재였고 한양 안에서의 삶이 보장된 상황이었다.

그러나 수양대군이 단종을 폐위시켰다는 소식을 듣고 김시습은 분개하며 공부하던 책을 모두 불살라버린 후 ‘설잠’이라는 법명을 가지고 평생 동안 승려로서 전국을 유랑한다. 그러한 유랑을 김시습은 ‘탕유(宕遊)’라고 칭했는데, 그 뜻은 ‘호탕한 유랑’이다. 세상의 질서가 무너진 와중에 김시습은 관직에 목을 매느니 호쾌하게 유랑하는 일이 더 가치 있다고 여긴 셈이다. 그러한 탕유는 관동의 자연을 만나 [탕유관동록]이란 시집으로 남게 되었다.

하지만 호탕하다고 하여 그 내용이 마냥 유쾌하거나 호방한 것만은 아니다. 한시집 일부를 보면 김시습은 여전히 한양을 그리워하기도 하고 숱한 기대를 한 몸에 받았던 자신이 떠돌이 신세가 된 것을 비관하기도 한다. 동명의 한시집 이름으로 앨범명을 정한 것은 김시습의 삶을 예찬하기 위해서가 아니라 그의 심정에 공감하며 관동지역을 유랑하기로 정했기 때문이다.

서울에서 춘천으로 연고를 옮긴 화자는 이전의 삶을 정리하며 춘천, 철원, 강릉, 태백 등을 유랑한다. 그 와중에 춘천에서 가장 큰 위로를 받았다고 고백하는 김시습의 한시를 발견하기도, 같은 지역의 물레길에서 아버지가 살아 계셨을 적, 세 가족이 나들이를 떠났을 때의 그 시린 감정을 마주하기도 한다. 또한 민족의 설움과 이념의 헛됨을 철원 소이산 정상에서 발견하기도 하고, 또 강릉 경포대에서는 다섯 개의 달이 뜬다고 노래했던 옛 선비들의 시적인 감수성에 녹아들기도, 높아지는 파고와 지반 침식으로 인해 사라지는 동해의 해변가, 모래사장, 모래언덕을 관망하기도 한다. 마지막으로, 태백에서는 광부들의 사라져가는 기억들을 마주하며 최대한 망각의 시한을 늦추기 위해, 그들의 삶을 노래로 남기기 위해 애쓴다. 할 줄 아는 것이라고는 이제 노래밖에 없는 사람으로서 말이다.

1. 물레길

춘천 중도에 물레길이라는 곳이 있다. 햇빛에 의암호의 물빛이 부서지는 듯한 착각을 주며, 그 위로 유유히 조각배들이 떠다닌다. 유독 가족 단위의 나들이객이 많은데, 어린아이 웃음소리, 페달을 밟는 소녀들, 강아지의 발광하는 소리들이 이제는 온전해질 수 없는 우리 가족을 떠올리게 하여 한 켠에 시린 마음을 들게 한다. 단란했던 가족의 옛 모습을 그리며 여전히 자주 방문하는 곳이다.

2. 매월당

‘매월당(梅月堂)’은 김시습의 호이다. 매화와 달이 머무르는 집이란 뜻이다. 생육신인 그의 절개와 맞닿은 호라고 생각한다. <매월당>이란 곡은 김시습의 인간적인 면모가 드러나는 한시인 <登昭陽亭(소양정에 올라)>를 읽고 영감을 얻어 쓴 곡이다. 소양정은 춘천에 있는 오래된 정자인데 그곳에서 김시습이 큰 위로를 받았다고 한다. <소양정에 올라>라는 한시의 일부는 이렇다.

구불구불 정자 아래 흐르는 물 / 逶迤亭下水

아스라이 서울로 향해 가네 / 遙向鳳城東

밤낮 돌아가고픈 마음 절실하고 / 日夜歸心切

천지에 가는 길 통해 있지만 / 乾坤去路通

승냥이 이리 떼 대낮에 길을 막고 / 豺狼當白晝

닭과 개 소리 맑은 하늘에 소란한데 / 鷄犬鬧晴空

땅거미 질 무렵 난간 기대 바라보며 / 薄暮倚欄望

가슴을 열고 북풍을 맞이하노라 / 開襟當北風

* 한시해설: 권혁진 박사(강원한문고전연구소)

3. 소이산

소이산은 철원에 있는 나즈막한 산이다. 그리 높지는 않지만 소이산 정상에 오르면 철원평야가 한 눈에 보인다. 더불어 헤아릴 수도 없이 많은 포탄을 맞아 지형이 달라진 백마고지와 공산당의 버려진 노동당사가 시선을 끈다. 소이산에는 여전히 수많은 지뢰가 매설되어 있어 지뢰꽃길이라는 산책로가 따로 있다. 하여, 왠지 모르게 우리가 누리고 있는 평화가 항구적인 것이 아니라 소강상태와 같은 어떤 것처럼 느껴진다.

소이산에 올라 적막한 풍경을 보고 있노라면 전쟁과 이념이 얼마나 무상한 일인지를 되돌아보게 된다. 폭죽소리가 그치니 철원평야에서 추수하는 사람들이 보인다. 가끔씩 폭죽소리가 들리긴 하지만.

4. 경포대

옛 선비들은 관동팔경 중 으뜸이 경포대라고 했다. 그리고 그곳에서는 다섯 개의 달이 뜬다고 노래했다. 하늘 위의 달, 바다에 비친 달, 호수에 비친 달, 술 잔 속의 달, 그리고 님의 눈동자에 어린 달. 이성과 합리성에 몰두하며 시적 세계를 잃어가는 현대인들에게 달은 하나일 수밖에 없지만, 그 옛날 우리 선조들은 달이 다섯 개가 될 수 있다고 넉넉한 마음으로 이야기했더랬다. 더 넉넉한 시인의 마음을 지녀야겠다고 다짐하며 쓴 곡이다.

5. 사구

어린 시절 가족들과 양양 해변가의 캠핑장에서 텐트를 치고 여름을 보냈던 즐거운 기억이 있다. 하지만 20년도 초반 즈음 동해의 모래사장들이 파도에 쓸려 유실되고 있다는 뉴스를 접했고, 24년도 현재 강릉 안인사구 같은 경우에는 사구(모래언덕)의 형체를 알아볼 수 없을 정도로 이미 많은 모래가 쓸려 갔다는 소식이 들려온다. 공교롭게도 모래 생태계가 망가지기 시작한 시점이 근처 화력발전소의 건설 시점과 맞물려 있다고 한다. 모래 언덕이 사라지면 그 뒤쪽 소나무 숲 등 여러 생태계가 연쇄적으로 무너질 수 있기에 사구의 상실은 생태적으로 중차대한 문제이다.

화자의 추억과 장차 아이들의 추억이 될 수 있는 순간들이 언제든 쓸려갈 수 있는 이 시점에, 해변가에서 물장구치며 노는 아이들의 즐거운 음성들을 남겨야겠다는 생각이 들었다. 아이들이 달궈진 모래 사장 위에서 뛰어 노는, 여름 짠내에 설레는 가슴 주체 못해 바다로 첨벙 뛰어드는 그 소리들이 영영 사라질지도 모른다는 공포감에서 비롯된 행동이었다.

8월의 어느 무더운 여름날, 양양 낙산해변에서 추억을 쌓고 있던 아이들의 목소리를 휴대전화에 녹음하여 곡에 남겼다. 그럼에도 야속하게 파도는 점차 높아질 것이다.

6. 장성별곡

2024년 6월, 국내 최대 탄광인 장성광업소가 폐광했다. 한 광부의 이야기에 따르자면 옛날 장성 사람들은 정주의식이 없는 사람들이었다. 그 어려운 시절, 쌀밥을 먹으려고 전국 각지에서 몰려든 이들이 안전교육도 없이 일본어로 점철된 탄광용어를 갱도에서 울부짖으며 막장, 광산의 끝을 캐고 폭파시키는 장면이 오늘날 광부들의 가슴 저미는 회상일 것이다.

한 달에 최소 몇 명씩은 탄광사고로 장례를 치르는 마을, ‘동발나무'(갱도 천정을 받치는 갱목)가 부러져 ‘붕락’(갱도 천정이 무너지는 사고)이 일어났다는 소식을 듣고 발을 동동 구르는 아낙들, 그럼에도 천금 같은 자식들 생각하며 ‘병방’(밤 12시부터 아침 8시까지 일하는 교대근무조 이름)으로 다시 입갱하는 아버지들. 이런 모습들이 바로 태백에서 살아가는 광부들과 그 가족들의 삶이었다.

1978년부터 40여년 동안 광부들의 보금자리가 되어주었던 ‘화광아파트’가 최근 ‘탄탄마을’이라는 신축 아파트로 재건축되었다. 이 과정에서 몇몇 광부들이 화광아파트의 철거 전 아파트 장례식을 기획하여 진행했는데, 자신들의 삶의 터전을 기억하고자 몸부림치는 모습을 보고 깊은 감명을 받았다. 상여소리와 함께 아파트 모형의 상여가 장성 시내를 도는 장면.

곡은 광부인 어느 한 가장이 탄광사고를 당하고 태백의 주목나무로 다시 태어나는 순간을 그린다. 태백의 자녀들은 아버지 광부들을 살아 천 년, 죽어 천 년 눈꽃 피우는 주목나무처럼 기억할 것이다. 아파트의 기억마저도 잘 간직하고 싶어 정성스럽게 장례를 치르는 장성 사람들의 그 고운 성정을 바라보며 장성의 탄광 역사를 장례 치르는 마음으로 쓴 곡이다. “어허이 여허 넘차 어허”라는 상여소리는 슬픔의 장송곡이 아니라 옛 장성을 추모하고 새 장성을 들이는 애도의 행진곡이 된다.

7. 광부이야기

태백에 들러 광부와 이야기를 꼭 나누고 싶었다. 현지 청년 공동체(탄탄마을협동조합)에 읍소를 드렸고 30여년 탄광에서 근무하고 은퇴하신 홍영식 광부님과 인터뷰를 할 수 있었다. 원래는 6곡만 쓸 계획이었지만 광부들의 목소리를 음원으로라도 남겨야겠다는 생각이 들어 3시간의 녹취록을 갈무리해 하나의 소품 같은 곡을 만들었다. 연탄재 함부로 발로 차지 말라는 광부의 말에 고개가 숙어졌다. 가난한 사람들의 겨울을 누군가는 검은 가래를 뱉으며 지켜내고 있었던 것이다.

― 김산돌

[Credit]

Produced by 김산돌, 황재원 @jamesrecord

All Songs and Words by 김산돌

Arranged by 김산돌

All Instruments by 김산돌

Recorded by 박주현 @Vault Studio (All tracks Vocal, Chorus, A. Guitar, Bass, Drums, Piano), 김산돌 (track 7 Voices)

Mixed by 김산돌

Mastered by 강승희 @Sonic Korea Seoul Forest

1. 물레길

Vocal, Chorus, A.Guitar 김산돌

2. 매월당

Vocal, A.Guitar 김산돌

3. 소이산

Vocal, Chorus, A.Guitar 김산돌

4. 경포대

Vocal, Chorus, A.Guitar 김산돌

5. 사구

Vocal, Chorus, A.Guitar, Bass, Drums 김산돌

6. 장성별곡

Vocal, Chorus, A.Guitar, Piano 김산돌

7. 광부이야기

Voice1 홍영식 광부

Voice2 김신애 (탄탄마을)

Piano 김산돌

-

Photograph (태백 까치발건물) 김산돌

Design 허순양

Special thanks to 남궁윤

* 이 음반은 강원특별자치도, 강원문화재단의 후원으로 제작되었습니다.